1848-1849, è la Prima guerra d’indipendenza: all’insurrezione di Milano contro gli austriaci (le Cinque giornate, 18-22 marzo ’48) fecero seguito l’occupazione della Lombardia da parte delle truppe di Carlo Alberto di Savoia, la sconfitta dei piemontesi a Custoza (23-25 luglio), l’ulteriore sconfitta di Novara (23 marzo 1849) ed infine le Dieci giornate di Brescia, la cui insurrezione venne soffocata il 30 marzo ’49 e le valse l’appellativo carducciano di “Leonessa d’Italia”.

1859, è la Seconda guerra d’indipendenza: vittoriosi a Montebello, Palestro e Magenta, i franco-piemontesi entrarono l’8 giugno a Milano; tra il 26 maggio e il 12 giugno Giuseppe Garibaldi occupò Varese, Como, Bergamo, Brescia; sconfitta anche a Solferino e San Martino (24 giugno), l’Austria, col trattato di Villafranca dell’11 luglio, cedette la parte precipua di Lombardia regionale (tranne Mantova) a Napoleone III, decisivo alleato del Regno di Sardegna, che ne “fece dono” a Vittorio Emanuele II di Savoia.

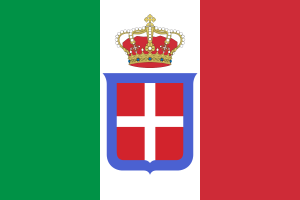

Il 17 marzo 1861 venne infine proclamato il Regno d’Italia a Torino, con Vittorio Emanuele II come sovrano; la Lombardia regionale, con una popolazione di 3.104.838 residenti, è assieme al Piemonte la regione più progredita e attiva del nuovo stato; il lavoro agricolo impiega 1.086.028 persone, mentre l’industria e l’artigianato 459.044.

Certi meridionalisti arrabbiati, e ovviamente i pittoreschi duosiciliani, vanno dicendo che l’unificazione, innaturale, di Padania, penisola e isole fu una rapina e un massacro ai danni del sud (la famigerata “terza potenza industriale d’Europa”, o era del mondo?) con conseguente arricchimento e sviluppo del “nord”; certo, come se la Lombardia fosse stata terzo mondo dall’epoca comunale e solo con il “latrocinio” sabaudo e garibaldino fosse divenuta quello che ancora oggi è, area trainante della baracca tricolore.

Alla vigilia dell’Unità d’Italia la situazione era la seguente: nella Pianura Padana aveva già preso da un pezzo avvio un capitalismo agrario, tecnicamente abbastanza evoluto. Nel sud, invece, permanevano i violenti scontri tipici del sottosviluppo: vastissimi latifondi, piccole proprietà insignificanti, coltura praticata con mezzi rudimentali in terre dalla resa scarsa, mentre la Cisalpina faceva fortuna con riso, pascoli, allevamento, caseifici.

Certamente il nord era afflitto dalla pellagra e la dieta era ben poco varia, e povera, ma la carne, nelle Due Sicilie, sulle tavole dei contadini si vedeva ben di rado.

Il pilastro dell’industria nostrana era la seta greggia, di cui l’Italia era la prima esportatrice. Le industrie erano addensate quasi esclusivamente in Piemonte e Lombardia, e ciò spiega come mai il decollo economico unitario avvenne in queste regioni. I primi impianti industriali (e ricordo che la Rivoluzione omonima nacque in Inghilterra sul finire del ‘700, ma esplose nella metà dell’800) furono i cotonifici di Torino, del Verbano, di Busto Arsizio, e i lanifici di Biella, Schio e Prato. Le industrie nascono grazie all’iniziativa degli uomini e lo spirito imprenditoriale lombardo è rinomato dai tempi medievali; gli imprenditori piemontesi e lombardi erano ancora terrieri, ma applicavano all’agricoltura criteri industriali: corsi d’acqua canalizzati, cascine, caseifici.

Capitolo ferrovie: i neoborbonici esaltano ancor oggi il primato del trenino-giocattolo di Ferdinando II, che aveva a disposizione solo 100 chilometri di binari; il Piemonte invece ne aveva 900, il Lombardo-Veneto 500, la Toscana 250.

A Napoli erano certamente rinomati, invece, lo stabilimento di Pietrarsa e la grande tradizione marinara, assieme a Genova. Genova che poteva contare anche sull’industria siderurgica targata Ansaldo.

Al sud il denaro scarseggiava, la cartamoneta era vista di cattivo occhio e gli investimenti latitavano: ivi mancava il coraggio e lo spirito imprenditoriali che invece albergavano in Lombardia, e i latifondisti tutto volevano fuorché il risveglio e lo sviluppo della plebe.

Le grandi banche erano nella Cisalpina, e così le casse di risparmio, nate a Milano.

A questo proposito ecco la classica accusa: “Il nord si è servito dell’unità per schiacciare il sud, distruggendone l’economia: le casse settentrionali erano vuote, quelle meridionali floride, così come le industrie napoletane”. Ma la realtà è diversa.

Il bilancio del Regno borbonico era all’attivo perché Napoli non aveva dovuto sostenere spese di guerra per unire questo finto Paese, a differenza del Piemonte, la piccola Prussia subalpina; inoltre, mentre i Borbone tesaurizzavano senza spendere, investire, innovare a vantaggio del popolo affamato, in Piemonte si investiva per attrezzare il Regno in campo industriale, per le bonifiche, le strade, le ferrovie, i canali.

E le industrie campane si riducevano agli stabilimenti meccanici di Pietrarsa, statali (dunque ben poco propensi al miglioramento del prodotto e all’abbassamento dei costi), e ai cotonifici svizzeri di Salerno, gestiti in regime di monopolio.

Con l’unificazione le barriere doganali fra i vari stati preunitari vennero soppresse, l’Ansaldo rimpiazzò Pietrarsa e Busto Arsizio surclassò Salerno, grazie al regime di libera concorrenza che produceva meglio e a minor costo. Le “floride” industrie partenopee decaddero perché minate dall’autarchia campanilistica.

La più grave cagione del ritardo del mezzogiorno, però, stava soprattutto nella mancata riforma agraria, tentata tra Settecento e Ottocento.

I borghesi riuscirono ad abolire il regime feudale, grazie all’appoggio del potere centrale che voleva spremere i contadini al posto dei baroni e della Chiesa, le cui terre furono confiscate. La situazione volse in favore dei grandi proprietari terrieri, nobili e borghesi, che fagocitarono le terre del demanio e della Chiesa lasciando ai “cafoni” le briciole e la miseria.

Inoltre, il terriero ausonico si guardò bene dall’investire i capitali, accumulati sulle spalle del contadinato, in migliorie e attività produttive, sancendo il grande fallimento dell’arcigna borghesia meridionale che non si dimostrò migliore degli esosi baroni. Questa classe dirigente accettò la subordinazione rispetto a quella settentrionale, a patto che venissero rispettate le sue prerogative parassitarie.

E così la spagnolesca classe dirigente del meridione ottenne il monopolio della scuola, che cagionò l’altissimo tasso di analfabetismo di laggiù: in Piemonte, Lombardia e Liguria era al 50%, mentre nei territori duosiciliani toccava il 90%.

In altre parole, se il sud, ancor oggi, versa in condizioni di degrado, abbandono, e ritardo rispetto al nord lo si deve proprio ai beniamini degli indipendentisti ausonici: preti, baroni, borghesi borbonici e Borbone stessi.

Lasciamo perdere altre amenità come Fenestrelle antesignana dei lager, e piemontesi raffigurati come bestie assetate di sangue meridionale.

Senza alcun dubbio, il nefasto Risorgimento fu prodotto padano-alpino, orchestrato da logge, sinagoghe e stranieri, e ne avremmo fatto volentieri a meno. Anche in qualità di orobici, visto che Bergamo si guadagnò il “prestigioso” titolo di “Città dei Mille”, grazie al contributo di uomini (179) che vestirono la camicia rossa garibaldina.

Nel 1866, l’annessione del Veneto ai danni dell’Austria portò Mantova e il suo territorio nuovamente sotto la Lombardia (intesa come attuale entità politica), completandone l’assetto regionale moderno; la regione etnolinguistica manca però di VCO, Canton Ticino, Grigioni lombardo, Novarese, e volendo anche di Tortona, Piacenza e Trentino occidentale. Fermo restando che la vera nazione lombarda riguarda, oltre a questi territori, la parte mancante di bacino padano e tutte le altre terre granlombarde.

La stessa Italia sabauda rinunciò a Nizzardo, Savoia, Corsica in favore di coloro che appoggiarono il Piemonte nella sua nefanda opera unificatrice, ma si tenne la franco-provenzale Valle d’Aosta; con la “grande guerra” conquistò Trieste, Istria, Venezia Giulia storica e il Tirolo meridionale storico, riunendo il Triveneto strappato all’Austria. Tutte queste plaghe sono geograficamente parte integrante della nazione cisalpina, ancorché abitate da minoranze.

Roma, tolta al papa, divenne capitale d’Italia nel 1870.

Tra il 1871 e il 1894, nonostante una robusta emigrazione di lombardi, Milano e la Lombardia si svilupparono sempre di più, inserendosi nel circuito commerciale nordeuropeo (grazie anche alla galleria ferroviaria del San Gottardo). Nascono nuovi cotonifici, il Corriere della Sera, le biciclette Bianchi, la Breda, la Tosoni, la Marelli, Crespi d’Adda, la prima Camera del Lavoro a Milano, i primi tram elettrici, e la popolazione regionale lombarda, nel 1881, salì a 3.750.051 abitanti.

Nel maggio 1898, in seguito all’aumento del prezzo del pane, vi fu uno sciopero generale a Milano: il generale Fiorenzo Bava Beccaris assediò la città mietendo, con tanto di cannoni, 81 vittime “sovversive”, ferendone 450. I limiti di una monarchia scellerata, in parte straniera, cominciarono a farsi sentire.

Il 29 luglio 1900, l’anarchico Bresci uccise re Umberto I a Monza, per vendicare i morti di Bava Beccaris. L’attentato chiuse il XIX secolo lombardo.

Il mio giudizio sulle vicende risorgimentali, cosiddette, è ovviamente negativo; unirono un Paese fasullo e portarono, solo per finta, all’affrancamento dal giogo straniero e petrino, poiché l’Italietta dalle Alpi alla Sicilia fu un prodotto anglofrancese avvelenato dai preti (e, naturalmente, da massoni, nostalgici giacobini, ebrei). Gli “italiani” animati da fervore patriottico, e desiderosi di battersi fino al sacrificio per la causa pseudo-nazionale, agirono in quanto pilotati da cricche di intriganti che non rappresentavano in alcun modo il popolo. Basti pensare ai referendum farsa che sancirono, per modo di dire, l’adesione e l’annessione al Regno di Sardegna delle varie regioni subalpine. Risorgimento e processo di unificazione, cagioni di una sciagura dietro l’altra, furono manovre dall’alto, di pochissimi a danno di moltissimi, ed espressione dei degenerati Savoia contemporanei.