Con il disastro bellico, l’Italia perdette Briga e Tenda, Nizzardo e Corsica (occupati), Monginevro, Valle Stretta, Moncenisio, Venezia Giulia storica, Dalmazia e gli altri territori sudorientali occupati.

Nel “nordest” vi fu l’abominevole fenomeno delle foibe, frutto delle perfide politiche genocide di Tito, e il conseguente drammatico esodo istro-dalmata verso l’attuale Repubblica Italiana.

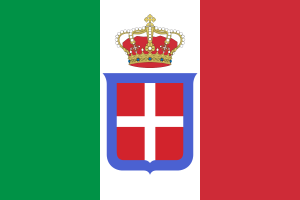

Il finto Paese italiano era tra gli sconfitti, nonostante il vigliacco voltafaccia di monarchia, regio esercito e partigiani, e nonostante, in una maniera veramente maramaldesca e inutile, avesse dichiarato guerra all’ex alleato giapponese, prostrato poi dalle atomiche americane.

L’Italia aveva confidato troppo nella Germania, e d’altro canto non aveva certo le forze per sobbarcarsi un conflitto divenuto mondiale, e lo stesso Giappone era remoto per poter contare su suoi concreti aiuti durante le operazioni belliche; la guerra divenne planetaria e l’Asse si trovò a fronteggiare il mondo intero, stretta com’era tra alleati (e loro colonie) e sovietici. La sconfitta fu inevitabile, e stupisce comunque la resistenza tedesca durata cinque anni, cinque anni in cui dopotutto non aveva potuto contare su camerati valevoli. Si aggiunga che sia Hitler che Mussolini di guerra sapevano poco o nulla, e i loro capricci costarono caro a Germania, Italia ed Europa.

Nel 1946, nel referendum istituzionale del 2 giugno, tra monarchia e repubblica a spuntarla fu quest’ultima, anche grazie alle massicce preferenze lombarde, e granlombarde, in direzione repubblicana; i lombardi, memori dello sfacelo sabaudo durante il periodo di guerra, votarono al 64,1% contro la monarchia.

Purtroppo si trattò di una repubblica plasmata da partigiani, democristiani, rossi, liberali e tutti gli altri tirapiedi del blocco occidentale e (meno) orientale, ossia dei vincitori, e ancor oggi ne avvertiamo le conseguenze, dato che lo stato italiano è sempre più uno strumento dei capricci atlantisti degli Usa, alleato di Israele e pedina del mondialismo anti-identitario, nonché ente vieppiù svuotato di sovranità dalla franco-tedesca Unione Europea (già Comunità Europea). Del resto, parliamo di una finta nazione.

Il dopoguerra fu anche il periodo del boom economico, che interessò soprattutto la Padania, portando a quegli esodi “interni” sud-italiani che hanno stravolto il tessuto etno-sociale originario delle terre cisalpine occidentali. In parte, questo sviluppo fu certamente cagione degli aiuti americani, ma ben poco importa: quelli prima distruggono e poi si lavano la coscienza col Piano Marshall, avente il solo scopo di legare a sé ancor di più i destini degli europei dell’ovest. Il progresso moderno lombardo era comunque in atto ormai da secoli, frutto della nostra storia.

Negli anni ’50 e ’60 del Novecento, Milano si arricchì di edifici, infrastrutture, aziende, complessi industriali, servizi.

Venne inaugurata anche la stagione del terrorismo nero e rosso (etichette di comodo per coprire misfatti governativi internazionali) con l’attentato di piazza Fontana del dicembre ’69. Da ricordare, parimenti, quello di piazza della Loggia a Brescia, nel maggio del ’74. Atti terroristici che fecero decine di vittime e centinaia di feriti.

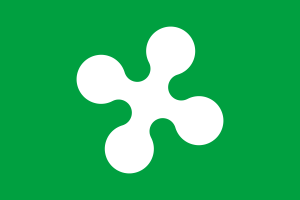

Nel 1970 nacque la Regione Lombardia, parziale raggruppamento di genti lombarde manchevole, anzitutto, di VCO, Novarese, Ticino, Grigioni lombardo e, volendo, Tortona, Piacenza e il Trentino occidentale, ossia i restanti territori etno-linguisticamente lombardi, in senso stretto. Sua insegna una ridicolizzazione commerciale delle incisioni rupestri camune, la famosa “rosa”, che in realtà sarebbe meglio rappresentata dallo swastika rinvenuto, fra gli altri, nei siti di Sellero e Paspardo. Ma si sa, il politicamente corretto impazza, e come simboli tradizionali della Lombardia centrale ci sarebbero pure il Ducale visconteo e la Croce di San Giorgio.

Vennero anche inaugurati parchi naturali come quello del Ticino, primo parco fluviale europeo, nel 1974. Altre aree protette di questo tipo sono quelle di Colli di Bergamo, Alto Garda bresciano, Alpi Orobiche bergamasche, Alpi Orobiche valtellinesi, Groane, Mincio, Serio, Adda, Adamello, Oglio, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Valle del Lambro.

Un ulteriore, molto meno nobile, primato è quello che inaugurò la stagione dei disastri ecologici europei: la fuoriuscita di diossina dalla Icmesa di Seveso, nel 1976.

Nel 1987 vi fu l’alluvione della Valtellina, classico caso “italiano” di dissesto idrogeologico, una piaga che affligge anche la Cisalpina.

Nel 1992 nacquero le province di Lecco e Lodi, che “rubarono” territori a Como, Bergamo e Milano, e andarono ad unirsi agli enti di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese (già staccatosi da Como in precedenza); nel 2004 è stata istituita invece la provincia di Monza e Brianza, a svantaggio di quella milanese. Un processo alquanto ridicolo, quello dello scorporo di province storiche, in quanto invece di dare adito al campanilismo, la Lombardia dovrebbe tornare ad essere Grande, includendo tutte le sue plurisecolari terre, cominciando dal novero etnico padano.

Gli anni ’90 proseguirono l’impetuoso sviluppo della regione: l’aeroporto di Malpensa (nato nel ’48) divenne internazionale (vedi anche il progetto Malpensa 2000), quello di Orio al Serio (rinato nel ’70 come aeroporto civile) si irrobustì e vennero discussi progetti di grandi opere infrastrutturali come la BreBeMi e la Pedemontana (il cui impatto ambientale è ovviamente drammatico), poi in parte attuati. Il traffico autostradale lombardo è quello più intenso d’Europa.

L’altra nota dolente è la spaventosa sovrappopolazione di questo ente regionale (densità di 418,85 ab./km²!), già minato da cemento, inquinamento, traffico, aria irrespirabile, conseguenza dell’esodo meridionale e della più recente immigrazione allogena. L’area transabduana, ma anche la città di Brescia, sono un inferno.

Risultato? Oggi, su 10 milioni e rotti di abitanti della Lombardia regionale, alcuni non sono nativi, o comunque ibridati.

La regione del Pirellone è uno dei quattro motori europei (assieme a Baden-Württemberg, Catalogna e Rodano-Alpi), nonché estremità meridionale della cosiddetta “Banana blu”, dorsale economica e demografica che dalla Val Padana, attraversando il territorio dell’antica Lotaringia, culmina nell’Inghilterra meridionale.

Siamo indubbiamente un’area ricca, prospera, industriosa, fertile, avanzata e dalla grande tradizione imprenditoriale, i cui sforzi, economicamente parlando, vengono premiati; anche in materia di sanità, benessere, servizi, agricoltura, artigianato si è sicuramente ben messi. La Lombardia attuale è la regione trainante dello stato italiano, assieme al “nordest”, ma sarebbe anche ora di far camminare l’Italia etnica con le proprie gambe. Anche per questo l’indipendenza della Lombardia storica deve essere una priorità, per i lombardi.

Credo si dovrebbe pensare, peraltro, ad un rientro dei sud-italiani stabilitisi nella Padania, perché hanno svuotato le proprie aree d’origine per sovraffollare quelle cisalpine, specie del noto triangolo industriale.

Inutile dire che, al contempo, l’immigrazione allogena vada fermata con tanto di rimpatrio perché essa giova solo a chi la sfrutta, non certo agli indigeni, e nemmeno agli allogeni oserei dire, in quanto sradicati e catapultati in realtà straniere. Con le conseguenze che tutti conosciamo.

Nel 2005 è nato il nuovo polo fieristico Rho-Pero, parte del sistema della Fiera di Milano. Nel 2015 si è invece tenuta l’Esposizione Universale a Milano, tra maggio e ottobre, una grande vetrina intercontinentale per la capitale e la Lombardia ma anche, ahimè, una grande fonte di lucro per personaggi non molto cristallini.

Nel 2017 si è svolto un referendum per l’autonomia della regione, in cui il SÌ ha trionfato con una percentuale del 95,29%. Ovviamente, il voto popolare è rimasto senza esito, e del resto l’autonomismo applicato ad un ente inventato da Roma è paradossale, un inutile pannicello caldo.

Tre anni dopo, la Lombardia regionale fu al centro dell’emergenza coronavirus, morbo d’importazione asiatica che infuriò particolarmente nelle zone orientali e meridionali, cagionando una strage di anziani. La gestione demenziale della politica, di fronte alla crisi, per quanto inedita ed inaspettata, andò ad accrescere l’infausta portata di un fenomeno virale alimentato dalla stessa globalizzazione.

Nel 2026 sono previsti i Giochi olimpici invernali Milano Cortina, occasione interessante per mostrare al mondo il vero volto della Lombardia, offuscato dalle magagne italiane che agli occhi dei forestieri accomunano tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Purtroppo, la Milano di oggi identitaria non è, e come tutte le altre metropoli europee presenta gravissime lacune in materia di preservazione etnoculturale. Si aggiunga che, a differenza di altre, presenta pure le suddette tare italiane, spalmate in lungo e in largo dalla sciagurata azione della politica romana, che passano anche per quella fastidiosa mancanza di coscienza etnica, culturale, tradizionale, linguistica, territoriale e ambientale tipica invece delle realtà germaniche, ad esempio alpine.

Le uniche manifestazioni di “orgoglio” lombardo, al di là delle innocue iniziative folcloristiche di provincia, sembrano essere quelle clericali, in una regione in cui l’unico dato identitario ufficiale è quello cattolico, che identitario di certo non è, soprattutto in epoca postconciliare.

Ma se ci pensate la Lombardia è stata proprio stritolata dal centralismo romano post-risorgimentale, con tutti i suoi bravi stereotipi sull’Italia mediterranea e meridionale, e naturalmente rintronata da bibbie, rosari, madonnine e santi inventati di ogni forma e colore. Le bianchissime province lombarde sono (o erano) l’anticamera del Vaticano, a sua volta un organo del mondialismo.

Al leghismo, fiorito negli anni ’80, va il merito di aver sollevato la questione “settentrionale”, poi banalizzata nel tempo con tutta una serie di pagliacciate propagandistiche culminate nella trovata elettorale della Padania bossiana, presto rinnegata per poter banchettare a Roma, complice il berlusconismo. Il fatto è che anche i lombardi, notoriamente grandi lavoratori, ma poco propensi alle attività umanistiche lasciate totalmente in mano agli italiani, hanno le proprie responsabilità, avendo ceduto le redini del processo risorgimentale. Un processo nefasto, sfuggito alla classe dirigente cisalpina, e a breve tramutatosi nella tomba della Padania stessa. Ricordiamoci che se la criminalità e il malcostume sud-italiani hanno da noi attecchito è perché hanno trovato terreno fertile, per quanto restino prodotti d’importazione dell’esodo da sud. Per non parlare di Tangentopoli, con svariati protagonisti locali.

Cavalcando “Mani pulite” e la fine della cosiddetta Prima Repubblica, con susseguente nascita della Seconda, la Lega Nord è riuscita a sfondare politicamente senza però ottenere nulla di concreto perché appiattitasi sulla linea dell’altro fenomeno nato in Lombardia, ossia il forzismo azzurro di Silvio Berlusconi, il controverso personaggio per vent’anni sulla cresta dell’onda, certo lombardo ma velenosamente intriso di italianità.

Umberto Bossi, lombardissimo come il Cavaliere e, nella sua fase calante, parimenti controverso (vedi alla voce “cerchio magico” ausonico), oltre che da sempre ben poco lucido, si è inventato la farsa del secessionismo, come detto rinnegata per far posto alle ricche prebende dell’occupante romano. Bossi, prima di Salvini, ha tradito la causa, preparando il terreno alla contemporanea Lega italianista.

La Lombardia etnica e storica – non la creazione italiana del 1970 – non ha alcun bisogno di farse propagandistiche: essa necessita di un robusto etnonazionalismo, che possa sbocciare nella piena autoaffermazione della nazione cisalpina. Dobbiamo poter respirare a pieni polmoni in senso identitario, e ciò è possibile soltanto divenendo indipendenti dall’Italia. Esatto, indipendenza, non secessione, poiché il concetto di secessione presuppone una separazione da un ente nazionale davvero unitario.

Il lombardesimo, alla luce di ciò, è nazionalismo etnico alpino-padano votato alla piena libertà della Grande Lombardia: non siamo il nord di nulla, poiché popolo unico, originale ed espressione di una realtà identitaria europea senza eguali, con una storia gloriosa ed esemplare. Lasciamo perdere la zavorra leghista, o identitari cisalpini, ed impegniamoci tutti quanti per una nazione lombarda libera, e cioè comunitaria, e sempre più europea. Attenzione, ho detto europea; nessuna allusione, dunque, all’Unione “Europea”, negazione mortale della nostra civiltà, esattamente come il patriottismo italiano esteso sino alle Alpi.